|

|

|

|

トップページ > 連載記事 社会人のための競技スキー > 第3回 第3回 荷重のトレーニング |

|

|

|

|

|

第2回 ターンの理論および練習 << >> 第4回 ターンドライブ |

|

|

●第3回 荷重のトレーニング

荷重についてよく「外足にしっかリ乗りなさい!」「スキーを踏みなさい!」と言われることがあると思います。

荷重や踏み込むということは何となく分かっても、スキーの動きのなかで具体的にどうすれば良いのかはあまり明らかにはされてはいません。

今回は外足荷重とはどのようにしたらよいのか、どのようなトレーニングがあるのかについて明らかにしてみたいと思います。

◎八の字からのターン

斜滑降で谷スキーは軽くエッジング、山スキーは平踏みでハの字にしてストックを突きます。(写真①一②)。

そうすると山スキーがフォールラインに向って行きます、その時点で山スキーの足の裏に力を入れるとターンします。(写真③一④一⑤)。

そして斜滑降に入り同じ動作を左右何度も繰り返してトレーニングを行います。なお、足の裏に力を入れる時に脇腹を内側に押し付け、内傾の姿勢を取ります。するとエッジも立ち、角付けがしっかりできます。

◎ターンと内傾姿勢

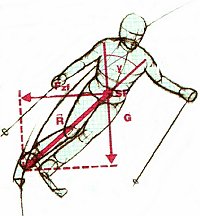

競技選手はターンしているとき、ターン外側に引っ張られる慣性力(遠心力)を感じます。

競技選手は適した内倒姿勢をとり、その遠心力に対応する内倒姿勢は、体のターン内側重力の重力と遠心力の合力が作る角度が内傾姿勢です。

ターン外側に倒れないように選手がとらなければならない内倒姿勢は、速度、ターン半径、斜度、(方向角:ターン始動の前とその瞬間の進行方向と斜面上に作る角度)によって決まります。速度が大きく、ターン半径が小さいほど、選手はターン内側に大きく傾かなくてはならなりません。また、ターンの過程の中で内倒姿勢角度は小さくなり、急斜面ほどその減少度が著しくなります。また、頭の位置は常に垂直であるべきでしょう。

選手は遠心力に対して内傾をとる

SP:重心

G :重力

R :GとFzfの合力

Y :内傾角

|

|

|

|

|

|

第2回 ターンの理論および練習 << >> 第4回 ターンドライブ |

|

|

|

|